みんなの、学術レポート

みんなの、学術レポート

専門家の知見がつまったケースレポートや

現場の人たちのリアルな発表レポート。

神矢 夕貴 さん

鎌ケ谷総合病院

認知症看護特定認定看護師

- 2010年

- :医療法人 徳洲会 鎌ケ谷総合病院入職

- 2023年 3月

- :看護研修学校卒業、特定行為研修終了

- 2023年12月

- :認知症看護認定看護師取得

磯辺 さやか さん

鎌ケ谷総合病院

皮膚・排泄ケア特定認定看護師

- 2017年

- :医療法人 徳洲会 鎌ケ谷総合病院入職

- 2023年 3月

- :看護研修学校卒業、特定行為研修終了

- 2023年12月

- :皮膚・排泄ケア認定看護師取得

2024年 6月より、褥瘡管理専従者

2024年度の診療報酬改定で、「身体的拘束の最小化の基準」が加わり、基準を満たさなければ診療報酬の減算などのペナルティが課されることになりました。その基準の一つとして、「身体的拘束最小化チームの設置」が必須となり、当院でも2024年度8月より身体的拘束最小化委員会の立ち上げを開始しました。今回は、当院の身体的拘束最小化チームの取り組み内容や事例を紹介します。

2024年度8月より身体的拘束最小化委員会の立ち上げを開始し、10月より身体的拘束最小化チームラウンドが開始となりました。

活動目的

患者の安全確保と人権擁護とQOL向上に繋げる。 また、早期に身体的拘束を解除することで退院を促進し、患者を住み慣れた地域に退院させることに尽力する。

活動内容

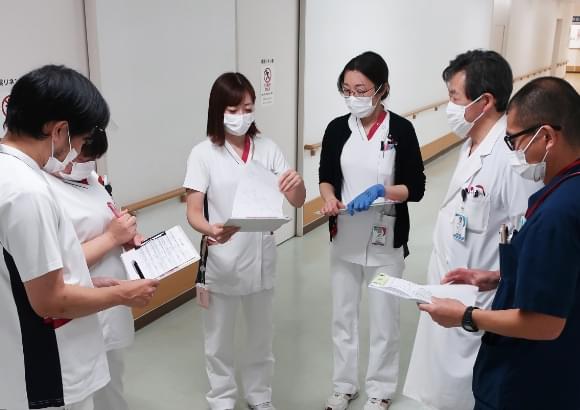

入院患者の中で身体的拘束をしている方がいれば、チームで出向くアウトリーチ方式で行っている。ラウンドメンバーが中心となり該当部署とカンファレンスを実施し、看護計画の評価・修正を実施し、早期に身体的拘束を解除することを目指す。

活動方法

活動日は毎週月曜日15時~16時

私たちが、このチームとして取り組んできた主な活動内容としては、院内全体の身体的拘束数の周知と、患者の療養環境の整備です。

療養環境の整備の具体策としては、身体的拘束予防具の適正な配置や転倒が起きても患者を受傷させない環境作りなどが挙げられます。

身体拘束予防具の適切な配置について

センサーマットは、遠すぎても感知が遅れるし、近ければコールが頻回になり、看護師のコールに対する反応が鈍くなってしまいます。そのため、その方の歩行状況や麻痺の状況、体格などを考慮し、センサーマットを配置する場所を決めました。また、夜間と日中でも患者の活動時間は異なるため配置場所を変える必要があります。

また、体にクリップを取り付けるタイプのセンサー類もすぐ目につきやすい位置ではなく、視界に入らず、かつ臥床しても邪魔になりにくい位置に取り付ける工夫も必要です。

患者を受傷させない環境作りについて

低床ベッドの徹底と柵の位置はあえて頭側にし、万が一転落しても頭から落下しないような環境にしました。さらに転落リスクの高い方は、ベッドの脇に緩衝マットを敷いて受傷時の衝撃を和らげる対策も実施しました。

また、基本的ではありますが、ベッド周りに余計なものを置かない・逆によく使用するものは手元に置くような環境整備の徹底をスタッフに指導しています。

このような取り組みの結果、取り組み開始前の当院の身体的拘束率は11.7%(2024年4月)であったにも関わらず、チーム介入後より劇的な減少があり最終2.7%と素晴らしい数字となっています。

この数字は日本の病院の平均がおよそ11%であることから、急性期病院としてはかなり低い数字であることがわかります。

また、今回の取り組みにより徳洲会グループ病院の中でも、当院は身体的拘束数がかなり低い病院となりました。

身体的拘束最小化チームの立ち上げに対する動きが院内で活発になった際に、当院の身体的拘束の拘束理由で一番多い理由を調査したところ、経鼻チューブの自己抜去防止のための拘束が多いことが分かりました。

当院では、布系テープや不織布テープなどを使用し、下記のような固定を行っていました。

この固定方法には統一されたマニュアルがなく、看護師個々の技量によって鼻部の潰瘍形成が起きやすいことが問題でした。そこで、固定方法を変更し、統一化を実施することになりました。

2023年9月に医療安全委員会より経鼻チューブの固定法の統一の提示があり、下の写真の方法に統一しました。

この方法だと、鼻部の潰瘍発生件数は減少しましたが、テープ貼付の違和感と、テープの保持力低下による経鼻チューブ自己抜去が多発してしまいました。

このような現状から、皮膚・排泄ケア特定認定看護師も加わり、固定方法・テープの見直しを実施することになりました。身体的拘束最小化チームのラウンド開始に合わせて、肌にやさしく違和感の少ない経鼻チューブ固定専用テープ「クリアホールド」の試験的な運用を検討。皮膚・排泄ケア特定認定看護師から認知症看護特定認定看護師に提案しました。

ラウンド中、経鼻チューブ自己抜去歴を理由に抑制を継続している患者を対象に、クリアホールドでの固定を提案し、抑制解除できるか検討してもらいました。

そして10月に一部患者を対象に試験運用を開始。その後認知症看護認定看護師の評価とともに、本格的な運用開始の提案を行い、導入に至りました。

試験運用した病棟への聞き取り調査を行い、実際に使用してみて困ったことなどをくみ上げたところ、以下のような意見がでてきました。

運用開始にあたって、

貼り方・剥がし方、

適応・使用のフローチャートを作成し、

説明会を企画しました。

説明会は12月と1月に実施し、業務時間外および業務時間内の2企画で開催しました。

12月には、業務時間外に全体説明会を4回開催し、看護師・准看護師を対象に広くアナウンスを行った結果、一般病棟・ユニット病棟・外来など様々な部署からの参加がありました。

1月には、全体説明会後のフォローアップとして、希望のあった病棟に皮膚・排泄ケア特定認定看護師が出向き、病棟スタッフに対する個別の指導を行いました。

その後、各病棟においてはスタッフからリンクナースを指名し、貼付練習や適切に貼付できているかの確認を行うなど、実践的なサポート体制を整えました。

このようなフローチャートの作成・説明会の実施によって、試験運用時に出ていた問題を解決し、スムーズな導入ができました。

2024年12月から本格的な運用を開始しました。

導入開始するとともに、自己抜去件数が以下のような推移で減少していきました。以下の2つの事例を紹介いたします。

A病棟入院中の患者・90歳代男性

診断名:気管支炎

初回のチームラウンドの様子

初回訪問時観察室(ナースステーションの隣の部屋)に入室しており、経管栄養チューブが挿入されているため、両手ミトン手袋装着中。抑制の理由を問うと、NGチューブを一度自己抜去した経緯があるとのこと。

動作確認のためミトン手袋を外すと手の拘縮を確認。数分見守るが、顔に手を置く様子はあるも、チューブに手をかけることはなし。

-

①見守り可能な時間からの

解除を提案 -

②身体的拘束を解除できないので

あれば、拘束具を手が伸ばせる

手袋タイプのミトンへ変更検討 -

③クリアホールド(違和感の少ない

テープ)でNG固定を提案

1週間後のラウンドの様子

写真のように身体的拘束を解除することはできていたが、手の拘縮は持続していた。しかし抑制解除後一度も自己抜去することなく経過した。

B病棟入院中の患者・80歳代男性

診断名:アテローム血栓性脳梗塞

初回のチームラウンドの様子

初回訪問時リハビリ中であったがミトン手袋を装着していた。

繰り返すNGチューブ自己抜去にてミトンでの身体的拘束が行われていたが、それでも抑制帯を自ら外し自己抜去をおこなっていた。

-

①クリアホールド(違和感の少ないテープ)で

NG固定を提案 - ②見守り可能な時は身体的拘束解除

-

③経管栄養投与時は

可能な限りスタッフが付き添う

その後のラウンドの様子

病棟スタッフと担当医師が協力し、身体的拘束をしないことを決定。

この患者は連日経鼻栄養チューブの自己抜去をしていましたが、クリアホールドに変更してから、連続5日自己抜去なしの記録を作りました!

夜間にNGチューブが抜かれた際には、翌日の日勤帯で挿入。

その後も自己抜去があったが本人の「抑制帯を取ってくれ」と悲痛な訴えはなくなりました。

前述の2事例は身体的拘束解除に成功することができました。

なぜ自己抜去が予防出来たのかアセスメントした際にクリアホールドは本当に肌への負担が少なく、チューブが入っている違和感を最小限にしてくれたことが功を奏したのではと考えました。

身体的拘束最小チームのスローガン

- 「患者さんのQOLの向上」

- 「療養環境の整備」

- 「尊厳を守る」

身体的拘束最小化チームはまだ、立ち上げたばかりのチームです。しかし今後の医療に必要なチームとなることは間違いないと思います。 上記のスローガンを念頭に置き、常に患者を一番に考えた活動を今後も行っていきます。

●以上の内容は、あくまで予防対策の一例として紹介するものであり、効果を保証するものではありません。

●執筆者のご所属、施設の状況、ケア状況、症例などは執筆当時(2025年4月)時点のものです。

▼ 院内勉強会などに便利な<PDF>はこちら

学術レポートを含む、全ての資料が

何度でも自由にダウンロードできます。

PDFのダウンロードには、事前にお申し込みが必要です。